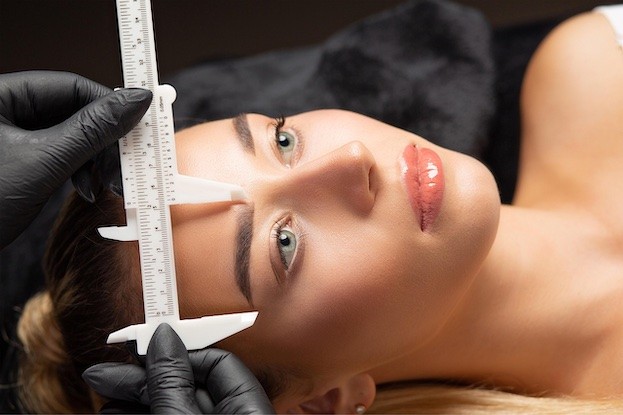

Augen auf bei der Arztwahl bei minimalinvasiven Eingriffen in ästhetischer Chirurgie

-

©PIxabay_beauty43

©PIxabay_beauty43

„Hyaluronsäure-Filler, Fadenlifting, Radiofrequenz- oder Ultraschallbehandlungen zur Hautstraffung – all diese Verfahren erleben seit Jahren einen massiven Boom, nicht zuletzt befeuert durch Social Media“, erklärte der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC) auf deren 55. Jahrestagung. Dabei wird jedoch zu selten über die Risiken gesprochen.

Minimalinvasiv – nicht risikofrei

In der operativen Praxis zeigen sich zunehmend die Langzeitfolgen vermeintlich harmloser Behandlungen. Besonders Hyaluronsäure-Filler, seit fast 30 Jahren breit eingesetzt, könnenauch nach langer Zeit noch im Gewebe nachweisbar sein. „Viele Patient:innen sind überrascht, wenn wir während eines Eingriffs auf Fillerreste stoßen, an deren Injektion sie sich oft nicht einmal mehr erinnern“, berichtet Richter.

Hyaluronidase (Hylase) ist dabei ein unverzichtbares Medikament, um Filler-Komplikationen – etwa Gefäßverschlüsse, Knötchen oder Fehlplatzierungen – zu behandeln. Wissenschaftlich gesichert ist, dass Hylase sowohl injizierte als auch körpereigene Hyaluronsäure abbaut. Während das körpereigene Hyaluron innerhalb von Stunden bis Tagen wieder ersetzt wird, können manche Filler nur schwer oder gar nicht vollständig entfernt werden.

Differenzierte Betrachtung – kein Verteufeln minimalinvasiver Methoden

Filler oder apparative Verfahren sind wichtige Instrumente bei modernen ästhetischen Behandlungen – wenn sie richtig eingesetzt werden. Sie können hervorragende Ergebnisse liefern, etwa bei jungen Patient:innen mit frühen Alterungszeichen oder bei minimalen Korrekturen. Problematisch werde es, wenn ohne Weitsicht gehandelt wird: „Wenn eigentlich eine operative Straffung mittel- oder langfristig die bessere Lösung wäre, ist es keine gute Option, über Jahre immer mehr Filler zu injizieren. Viele Patient:innen erleben dann eine ‚Filler Fatigue‘ – sie sind enttäuscht von der ausbleibenden oder unnatürlichen Wirkung minimalinvasiver Behandlungen und wenden sich zunehmend chirurgischen Verfahren zu.

Allerdings können Vernarbungen, Verklebungen und Gewebeveränderungen durch frühere Behandlungen die Ergebnisse späterer Operationen erschweren und manchmal den gewünschten Effekt mindern. Ein zusätzliches Problem: Nicht operativ tätige Ärzt:innen oder Heilpraktiker empfehlen in der Regel keine chirurgischen Alternativen – und sie sehen auch nicht, welche Veränderungen ihre Behandlungen im Gewebe langfristig verursachen. Die Folgen zeigen sich oft erst, wenn Jahre später eine Operation notwendig wird – und dann wird deutlich, wie sehr das Gewebe durch Vorbehandlungen verändert sein kann.

Die individuellen Risiken hängen entscheidend von der Qualifikation der Behandler:innen ab. Nur Fachärzt:innen mit umfassender plastisch-ästhetischer Ausbildung können abwägen, welches Verfahren wann sinnvoll ist – minimalinvasiv oder chirurgisch. Ohne fundierte Ausbildung können groteske Ergebnisse entstehen. Deshalb sollten Patient:innen sehr genau auf die Qualifikation achten. Vor allem in einem durch soziale Medien entfesselten Markt braucht es klare Qualitätsstandards und Schutzmechanismen für Patient:innen.