Farbenblindheit – Wenn die Welt ihre Farben verliert

-

Farbenblindheit - Dyschromatopsie - ©eveleen by depositphotos

Farbenblindheit - Dyschromatopsie - ©eveleen by depositphotos

Farbenblindheit – medizinisch auch Farbenfehlsichtigkeit oder oder Dyschromatopsie genannt – ist eine angeborene oder erworbene Störung des Farbsehens. Betroffene können bestimmte Farben nur schwer oder gar nicht unterscheiden. Ursache sind fehlerhafte oder fehlende Zapfenzellen in der Netzhaut des Auges, die normalerweise für die Farbwahrnehmung verantwortlich sind.

Obwohl Farbenblindheit bislang nicht heilbar ist, können spezielle Brillen oder Kontaktlinsen die Farbwahrnehmung verbessern und den Alltag erleichtern.

Wie wir Farben sehen

Damit wir Farben wahrnehmen können, muss Licht auf die Netzhaut treffen, wo es von sogenannten Photorezeptoren verarbeitet wird. Diese bestehen aus Stäbchen (für das Sehen bei Dämmerung) und Zapfen (für das Farbsehen).

Die Zapfen reagieren auf drei unterschiedliche Wellenlängen des Lichts – Rot, Grün und Blau. Erst durch das Zusammenspiel dieser drei Reize entsteht das breite Farbspektrum, das wir im Alltag wahrnehmen.

Wenn eine oder mehrere dieser Zapfenzelltypen nicht richtig funktionieren, kommt es zu einer Fehldifferenzierung der Farben – der sogenannten Farbenblindheit.

Was ist Farbenblindheit?

Unter Farbenblindheit versteht man die eingeschränkte oder fehlende Fähigkeit, Farben korrekt zu unterscheiden. Am häufigsten sind Schwierigkeiten, Rot- und Grüntöne voneinander abzugrenzen.

Seltener betrifft die Störung Blau- und Gelbtöne. In seltenen Fällen – bei der sogenannten Achromatopsie – können Betroffene gar keine Farben sehen und nehmen die Welt ausschließlich in Graustufen wahr.

Mehr Informationen bietet auch das National Eye Institute

Arten der Farbenblindheit

Je nach betroffenem Zapfentyp unterscheidet man verschiedene Formen der Farbenfehlsichtigkeit:

Rot-Grün-Schwäche (häufigste Form)

- Deuteranomalie: Grün erscheint rötlicher

- Protanomalie: Rot erscheint grünlicher

- Protanopie / Deuteranopie: Rot- und Grüntöne können gar nicht unterschieden werden

Blau-Gelb-Schwäche

- Farben wie Blau, Grün oder Gelb lassen sich schwer unterscheiden

- Diese Form betrifft Männer und Frauen gleichermaßen

Vollständige Farbenblindheit (Monochromasie)

- Betroffene sehen ausschließlich Schwarz-Weiß

- Ursache ist das vollständige Fehlen funktionierender Zapfen

Wie häufig ist Farbenblindheit?

Weltweit sind etwa 8 % der Männer und 0,5 % der Frauen farbenblind.

Die Rot-Grün-Schwäche ist mit Abstand die häufigste Form.

Blaue oder vollständige Farbenblindheit kommen wesentlich seltener vor – nur etwa 1 von 10.000 Menschen ist betroffen.

(Quelle: Colour Blind Awareness

Wie wird Farbenblindheit diagnostiziert?

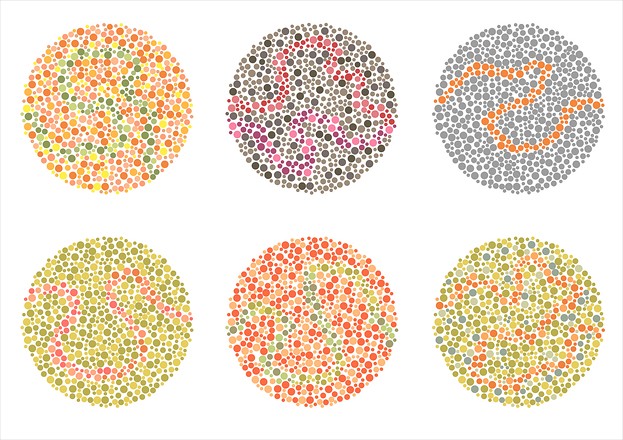

Die Diagnose erfolgt in der Regel durch einen Augenarzt mithilfe spezieller Farbsehtests, beispielsweise dem bekannten Ishihara-Test.

Dabei werden Zahlen aus verschiedenfarbigen Punkten gezeigt – Menschen mit normalem Farbsehen erkennen die Zahl deutlich, während Farbenblinde sie kaum oder gar nicht sehen können.

Ein solcher Test hilft, die Art und Schwere der Farbenfehlsichtigkeit genau zu bestimmen.

Weitere Informationen bietet die American Academy of Ophthalmology

Ist Farbenblindheit vererbbar?

Ja – in den meisten Fällen ist Farbenblindheit erblich bedingt.

Die Rot-Grün-Schwäche wird über das X-Chromosom vererbt, weshalb deutlich mehr Männer betroffen sind. Frauen besitzen zwei X-Chromosomen und können den Defekt oft kompensieren.

Die Blau-Gelb-Schwäche hingegen wird autosomal dominant vererbt und kann Männer und Frauen gleichermaßen treffen.

Ursachen: Wenn Gene, Krankheiten oder Medikamente das Farbsehen beeinflussen

Neben der erblichen Form kann Farbenblindheit auch durch Krankheiten oder äußere Einflüsse entstehen. Dazu gehören:

- Erkrankungen: Augenleiden wie Glaukom (Grüner Star), Makuladegeneration, Parkinson, Multiple Sklerose, diabetische Retinopathie oder ein Schlaganfall im Okzipitallappen können die Funktion der Netzhaut oder des Sehnervs beeinträchtigen.

- Chemikalien: Längerer Kontakt mit Stoffen wie Styrol, Lösungsmitteln oder Düngemitteln kann die empfindlichen Sehzellen schädigen und die Farbwahrnehmung dauerhaft verändern.

- Medikamente: Einige Arzneimittel – etwa gegen Bluthochdruck, Infektionen, Herzprobleme, psychische Erkrankungen oder neurologische Störungen – können als Nebenwirkung das Farbsehen beeinflussen.

- Katarakt (Grauer Star): Eine Trübung der Augenlinse führt dazu, dass Farben weniger klar, kontrastreich und leuchtend erscheinen.

- Schäden an Sehnerv oder Gehirn: Verletzungen, Entzündungen oder Durchblutungsstörungen im Sehnerv oder im Bereich des Gehirns, der für die Farbwahrnehmung zuständig ist, können Farbunterschiede verfälschen oder ganz aufheben.

- Alterung: Mit zunehmendem Alter nimmt die Empfindlichkeit der Zapfenzellen ab, wodurch Farben blasser und weniger intensiv wahrgenommen werden.

Quelle: American Optometric Association

Welche Symptome treten bei Farbenblindheit auf?

Die Symptome einer Farbenblindheit sind oft unauffällig und entwickeln sich schleichend. Viele Betroffene bemerken ihre veränderte Farbwahrnehmung erst spät oder zufällig – etwa beim Autofahren, Malen oder beim Betrachten farbiger Diagramme.

Typische Anzeichen sind:

- Schwierigkeiten, ähnliche Farben (z. B. Rot und Grün) zu unterscheiden

- Farben erscheinen weniger intensiv oder verwaschen

- Probleme im Alltag, z. B. beim Ampelverkehr, Malen oder Sortieren von Kleidung

Eine frühzeitige Diagnose ist besonders bei Kindern wichtig, um schulische oder berufliche Einschränkungen zu vermeiden.

Behandlung und Alltagshilfen

Eine Heilung der erblichen Farbenblindheit ist derzeit nicht möglich.

Dennoch gibt es einige Hilfsmittel, die Betroffenen helfen können:

- Spezielle Brillen oder Kontaktlinsen, die Kontraste verstärken

- Smartphone-Apps, die Farben per Kamera benennen

- Farbcodierte Markierungen im Haushalt oder am Arbeitsplatz

Farbenblinde lernen zudem, sich durch logische Muster (z. B. die Position der Ampelfarben) gut im Alltag zurechtzufinden.

Forschung und Zukunftsaussichten

Wissenschaftler arbeiten an Gentherapien, die defekte Sehpigmente ersetzen sollen.

In Tierversuchen konnten Forscher bereits teilweise den Farbsehsinn wiederherstellen. Ob diese Methoden auch beim Menschen erfolgreich sind, wird derzeit in klinischen Studien geprüft.

(Quelle: Harvard Medical School

Fazit

Farbenblindheit ist zwar nicht heilbar, aber gut kompensierbar.

Durch technische Hilfsmittel, Aufklärung und regelmäßige Augenuntersuchungen lässt sich der Alltag farbenblinder Menschen deutlich erleichtern.

Ein frühzeitiger Sehtest – besonders bei Kindern – hilft, die Farbenfehlsichtigkeit rechtzeitig zu erkennen und individuell zu unterstützen.