Jod – warum unser Körper es dringend braucht und wie es ins Salz kam

-

Jod - ©MD AI

Jod - ©MD AI

Jodsalz ist heute eine Selbstverständlichkeit. Doch die Anreicherung unseres Speisesalzes mit diesem wichtigen Spurenelement ist das Ergebnis einer langen medizinischen Entdeckungsreise – und einer bahnbrechenden Gesundheitsmaßnahme, die Millionen vor Mangelkrankheiten bewahrt hat.

Jod im Salz: Eine entscheidende Gesundheitsmaßnahme

Jodiertes Speisesalz ist aus unseren Supermärkten nicht mehr wegzudenken. Doch warum wurde Jod überhaupt dem Salz zugesetzt? Das hat eine lange Geschichte und ist auf eine wichtige Gesundheitsmaßnahme zurückzuführen.

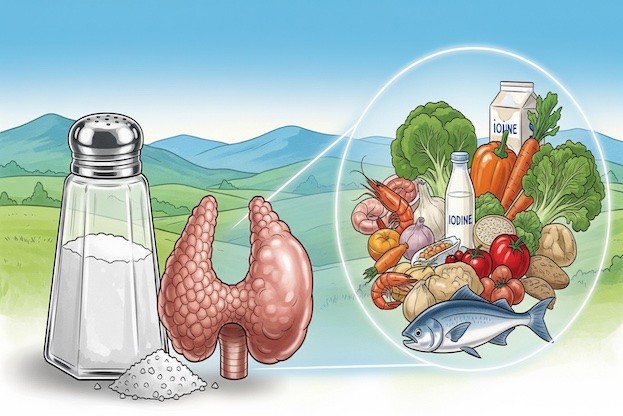

Jod ist ein essenzielles Spurenelement, das wir über die Nahrung aufnehmen müssen. Es ist entscheidend für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, die wiederum zahlreiche Stoffwechselprozesse in unserem Körper steuern. Diese Hormone sind besonders wichtig für Wachstum, geistige und körperliche Entwicklung sowie unser allgemeines Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit.

Historisch gesehen war Jodmangel, der sich oft in einem Kropf (einer Vergrößerung der Schilddrüse) äußert(e), in den Alpenregionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie in den Küstenregionen von Skandinavien und den Niederlanden weit verbreitet. Dieser Mangel entstand unter anderem, weil das Schmelzwasser der letzten Eiszeit über Jahrtausende Jod aus den Böden dieser Gebiete ausgewaschen hatte. Pflanzen, die auf diesen ausgelaugten Böden wuchsen, enthielten kaum Jod, wodurch auch Menschen und Tiere, die sich von ihnen ernährten, unterversorgt waren.

Heute enthalten tierische Produkte wie Milch und Eier nur deshalb Jod, weil es dem Tierfutter zugesetzt wird.

Lange Zeit war unklar, worin die Ursachen für den Kropf oder noch viel schwerwiegendere Mangelkrankheiten wie den Kretinismus lagen. Letzterer führt zu schweren geistigen und körperlichen Entwicklungsstörungen, Kleinwuchs und Missbildungen.

Die Entdeckung des Jodmangels: Ein Wendepunkt in der Medizin

Bereits in den 1820er-Jahren gab es Berichte, dass Jod die Schilddrüsen zum Abschwellen bringen konnte. Doch die vorherrschende medizinische Ansicht ging davon aus, dass Krankheiten durch ein „Zuviel“ eines Stoffes verursacht würden, nicht durch ein „Zuwenig“, wie es bei Jodmangel der Fall ist.

Als Entdecker des chemischen Elements lod gilt der französische Seifen- bzw. Salpetersieder Bernard Courtois.

Es dauerte rund 100 Jahre, bis neben der reinen Kalorienzufuhr auch die Qualität der Ernährung, insbesondere durch Vitamine und Mineralstoffe, in den Fokus der gesunden Ernährung rückte.

Ein Landarzt kam schließlich auf die Idee, dass Jod als Nährstoff fehlen könnte. Basierend auf seinen Beobachtungen schlussfolgerte er, dass ein Kind mit Entwicklungsschäden bereits im Mutterleib an Jodmangel leiden müsse. Der Schweizer Mediziner Otto Bayard (Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie) griff diese Theorie auf und untermauerte sie wissenschaftlich.

Ab 1918 führte er systematische Tests durch: Er versorgte Familien in einem abgelegenen, stark von Jodmangel betroffenen Bergdorf mit Jodsalz. Nach einigen Monaten zeigte sich, dass die Schilddrüsen der Betroffenen deutlich kleiner geworden waren. Positive Ergebnisse in weiteren Dörfern bestätigten seine Erkenntnisse.

Jodsalz als Präventionsmaßnahme gegen Mangelkrankheiten

Otto Bayards erfolgreiche Studien weckten das Interesse der Schweizer Bundesbehörden. Eine „Kropfkommission“ beriet über die landesweite Einführung von Jodsalz. Schließlich empfahl die Kommission 1922 den Schweizer Kantonen offiziell die Verwendung von jodiertem Speisesalz. Dies war die weltweit erste systematische Anreicherung eines Lebensmittels.

Salz wurde als Trägermedium gewählt, weil es von allen Haushalten täglich genutzt wird, preiswert, haltbar, überall verfügbar und nur in geringen Mengen verwendet wird.

In Deutschland ist Jodsalz seit 1959 erhältlich, zunächst als diätetisches Lebensmittel mit dem Hinweis „nur bei ärztlich festgestelltem Jodmangel“.

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Deutschland als Jodmangelgebiet eingestuft hatte, wurde 1981 eine umfassende Jodmangelprophylaxe eingeleitet. Seit Ende der 1980er Jahre ist Jodsalz ein „Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs“ und kann uneingeschränkt in Privathaushalten, in der Lebensmittelherstellung und in der Gastronomie verwendet werden.

Zur Salzanreicherung wird hauptsächlich Kalium- oder Natriumjodat verwendet. Der gesetzlich vorgeschriebene Jodgehalt in Deutschland liegt zwischen 15 und 25 Milligramm Jod pro Kilogramm Speisesalz. Diese Menge ist so bemessen, dass sie bei üblicher Salzaufnahme für gesunde Menschen und auch für Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen jeden Alters unbedenklich ist.

Jodsalz oder Himalayasalz? Welche Wahl schützt besser?

Es ist wichtig zu wissen, dass spezielle Salze wie Himalaya-, Hawaii- oder Meersalz sowie Fleur de Sel kaum zur Jodversorgung beitragen. Nicht jodiertes Speisesalz enthält durchschnittlich nur etwa 2 mg Jod pro Kilogramm – eine Menge, die nicht ausreicht, um den Jodbedarf nennenswert zu decken.

Jodiertes Speisesalz liefert etwa die zehnfache Menge dieses lebenswichtigen Spurenelements. Daher gilt: Wenn Sie Salz verwenden, greifen Sie am besten zu Jodsalz.

Weiterführende Quellen und Studien

- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): Aktuelle Jodversorgung in Deutschland

- Robert Koch-Institut (RKI): Jodversorgung – Bedeutung und aktuelle Situation

- National Institutes of Health (NIH): Iodine Fact Sheet for Health Professionals (engl.)